Energiewende Mit Grünem Gas den Planeten retten

Windkraftwerke stehen still, obwohl sie Strom produzieren könnten. Im Lichte der Energiewende eigentlich ein Unding. Die Power-to-X-Technologie kann hier Abhilfe schaffen.

Anbieter zum Thema

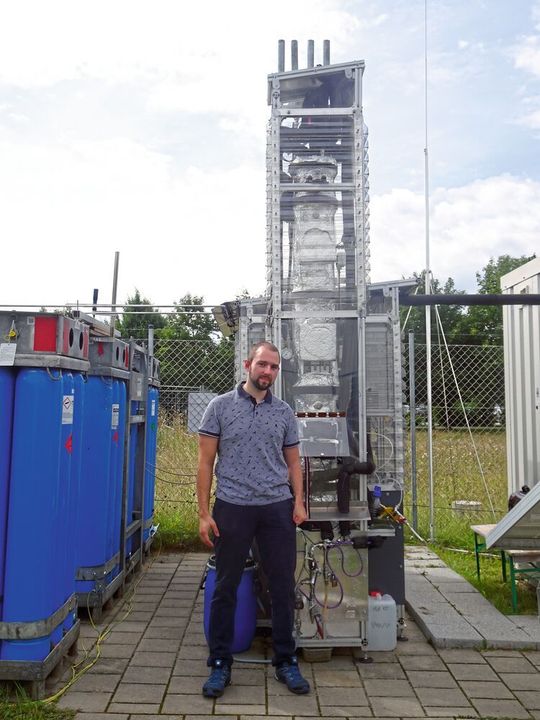

Ganz unscheinbar steht sie da, kaum größer als ein Frachtcontainer. Man hört nichts, riecht nichts und wenn man nicht weiß, dass sie da ist, übersieht man sie vermutlich beim Gang über das Gelände der Technischen Hochschule in Regensburg. Aber mit der Orbit-Anlage, die in der Nähe des Parkplatzes liegt, eingebettet zwischen Solarpaneelen, wird die Zukunft der Energieversorgung erforscht.

Bei der Konstruktion handelt es sich um eine Power-to-X-, genauer gesagt eine Power-to-Gas-Anlage. Hinter der Power-to-X-Technologie steckt der Ansatz, überschüssige Energie in eine andere Form umzuwandeln und so nutzbar zu machen. Zum Beispiel: Ein Windpark oder eine Solaranlage erzeugt nicht konstant die gleiche Menge Strom. Es kann passieren, dass in Spitzenzeiten kein Abnehmer für den Strom da ist und die Anlage kurzfristig abgeschaltet werden muss, da man die überflüssige Energie nicht beliebig speichern kann. Nutzt man nun aber diese Energie, um beispielsweise Wasserstoff zu synthetisieren, hat man das energetische Potenzial des Ökostroms in einen dauerhaft nutzbaren Energieträger transformiert.

Bundesregierung und EU setzen auf Wasserstoff

Dieser Teilbereich von Power to X (P2X) nennt sich Power to Gas (P2G). Da sowohl die Bundesregierung als auch die EU sich mit Wasserstoffstrategien dem Gas verschrieben hat, wird die Umwandlung von Ökostrom in Wasserstoff vermutlich der wichtigste Bereich der Power-to-X-Technologie werden. Es kann also durchaus nicht schaden, P2X und sein Potenzial zu kennen.

Die Basis von P2G bildet die Wasserelektrolyse. Dabei wird Wasser mithilfe von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Wenn für diesen Prozess Ökostrom verwendet wird, spricht man von Grünem Wasserstoff. Das Gas kann dann auf unterschiedliche Art und Weise verwertet werden. Es kann beispielsweise in Brennstoffzellen als Energielieferant dienen. Man kann es auch als Ausgangsprodukt für andere Stoffe nutzen. Zum Beispiel bei der Weiterführung des Power-to-Gas-Prozesses. Aus Grünem Wasserstoff lässt sich so Grünes Methan synthetisieren.

Man unterscheidet dabei zwischen zwei Varianten: der chemischen und der biologischen Methanisierung. Beim chemischen Prozess werden Kohlendioxid und Wasserstoff auf 300 bis 700 °C erhitzt. Bei der Reaktion der beiden Stoffe miteinander bildet sich dann Methan und Wasser. Beim biologischen Prozess hingegen wird das Methan von Mikroben erzeugt.

Aus Grünem Wasserstoff wird Grünes Methan

Die vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte P2G-Anlage an der Hochschule Regensburg basiert auf biologischer Methanisierung. Durch das Sichtfenster im Reaktor sieht man nur die kleinen Keramikelemente, die die Metallröhre füllen. Aber darin ist mehr, als der erste Blick vermuten lässt. Auf den Keramikteilen leben unzählige Archaeen, mikroskopisch kleine Lebewesen, die man eigentlich in der Tiefsee findet. „Sie leben im Reaktor in ihrem eigenen kleinen Biotop“, erklärt Martin Thema, wissenschaftlicher Mitarbeiter der OTH Regensburg. Dieses Biotop ist die Basis der Methanisierung.

Wasserstoff und Kohlendioxid werden durch den Reaktor geleitet, die Archaeen nehmen sie auf und verstoffwechseln sie zu Methan. Da die Mikroben ursprünglich aus der Tiefsee kommen, können sie nur in einer sauerstofffreien Umgebung überleben. Wenn dieses Verfahren mit Grünem Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid aus erneuerbaren Quellen oder der Atmosphäre betrieben wird, ist es CO2-neutral und damit durch und durch „Grün“. Für den Prozess kann man als Kohlenstoffquelle auch Rohbiogas aus Bio- oder Klärgasanlagen verwenden. Optimieren lässt sich der Prozess ebenfalls biologisch. Die kleinen „Tierchen“ leben auch nicht nur von Luft und Liebe, sondern eher von Wasserstoff und Kohlendioxid. Thema erzählt: „Die richtige Zusammensetzung ist dabei der Schlüssel zu hoher Methanproduktivität.“

Das Grüne Methan kann direkt in die Erdgasinfrastruktur eingespeist werden. Der Vorteil dabei: In Deutschland gibt es bereits eine gut ausgebaute Erdgasinfrastruktur. Außerdem kann dieses Methan als Ausgangsmaterial für andere Stoffe im Bereich der Petrochemie dienen. Es kann beispielsweise als Grundstoff für Power-to-Liquid-(P2L-)Verfahren verwendet werden. Damit könnten in Zukunft synthetische Kraftstoffe hergestellt werden. Natürlich werden diese Kraftstoffe weiter in Verbrennungsmotoren eingesetzt und würden so auch weiterhin Emissionen erzeugen. Aber dadurch, dass die Produktion klimaneutral abläuft, spart man insgesamt trotzdem CO2 ein. Diese Lösungen eignen sich auch für die Übergangszeit. Wir werden nicht sofort eine voll funktionsfähige Wasserstoffinfrastruktur haben. In der Mobilität, die bei der Dekarbonisierung eine wichtige Rolle spielt, wird der Verbrenner noch länger eine Rolle spielen. Im Straßengüterverkehr sind Diesel- und Gasantrieb noch die beste Lösung.

Deutschland darf nicht ins Hintertreffen geraten

P2G könnte also entscheidend zur Dekarbonisierung beitragen und dabei helfen, die Klimaziele zu erreichen. In der Theorie klingt das alles großartig, aber es muss auch umsetzbar sein. Im Rahmen von Forschungsprojekten wird P2G schon umgesetzt und funktioniert auch. In der Breite kommt es aber noch nicht zum Einsatz. Noch scheitert es am Preis und der Wirtschaftlichkeit. Grauer Wasserstoff, der mit fossilen Verfahren erzeugt wird, ist noch billiger als Grüner. Die nachhaltigen Herstellungsverfahren sind noch nicht so effizient wie die etablierten. Das muss sich ändern.

„Die Technik existiert, der Bedarf ist auch da. Jetzt muss es umgesetzt werden“, sagt Mark Freymuller, CEO von Hyundai Hydrogen Mobility. Es geht dabei auch nicht nur um das Umweltbewusstsein in Deutschland, sondern auch um den internationalen Wettbewerb. Die deutsche Industrie definiert sich über technischen Fortschritt und Innovation. In diesem Zusammenhang kann man es sich nicht erlauben, bei einem wichtigen Trend ins Hintertreffen zu geraten. Die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht.

Eine gewisse Risikobereitschaft und Unternehmertum sind gefragt. „Das haben wir doch in Deutschland. Technik weiterzuentwickeln und zu verbessern, ist doch genau das, was unserer Industrie liegt. Eine gute Forschungsinfrastruktur haben wir auch in Deutschland. Man muss sich nur trauen“, erzählt Prof. Michael Berger, wissenschaftlicher Leiter des Instituts für die Transformation des Energiesystems der Fachhochschule Westküste. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit ist man verständlicherweise zurückhaltender. Aber eigentlich ist das damit verbundene Risiko relativ gering. „Klimaverträge wurden unterschrieben, die Politik muss irgendwann reagieren und das wird sie auch“, meint Berger. Es geht also weniger um das ob, sondern mehr um das wann.

Bei allen Zweifeln und Unsicherheiten darf man auch das finanzielle Potenzial nicht vergessen, das in der Energiewende und Power-to-X-Anlagen liegt. Die deutsche Industrie verbraucht schließlich viel Strom. Diese Energiemenge emissionsfrei zu erzeugen, ist keine leichte Aufgabe. Da gibt es viel zu tun und zu investieren. Bis zu 300 Mrd. Euro Umsatz könnten im Bereich „Green Tech“ zukünftig jährlich generiert werden. Ein signifikanter Teil davon entfällt dabei vermutlich auf die Wasserstoffwirtschaft. Ob nun Methanisierung, Elektrolyse, Power to Gas oder Power to Liquid, spezielle Bauteile braucht man für alle diese Bereiche.

„Am Ende der Dekade muss man mit der Wasserelektrolyse eine Leistung im Gigawattbereich erzeugen. Dazu braucht es viele Komponenten“, meint Dr. Lars Röntzsch, Abteilungsleiter Wasserstofftechnologie beim Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM).

In diesem Bedarf liegt die größte Chance für den mittelständischen Maschinen- und Anlagenbau. P2X-Anlagen gibt es, wie bereits erwähnt, voranging als Forschungs- und Testanlagen. Sobald die Energiewende aber Fahrt aufnimmt – rein aus zeitlichem Druck wird das vermutlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren passieren –, steigt der Bedarf.

Zentrale oder dezentrale Strategie

Es gibt zwei mögliche Szenarien, wie eine Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland realisiert werden könnte:

- Zentrale Wasserstofferzeugung: Wenn der Großteil des von der deutschen Wirtschaft benötigten Wasserstoffs in einigen wenigen großen Anlagen produziert wird, können mittelständische Maschinenbauer primär als Zulieferer tätig werden. Große Anlagen verlangen eine Arbeits- und Rohstoffkapazität, die kleine und mittlere Unternehmen allein nicht leisten können. Die Expertise dieser Betriebe bei einzelnen Maschinen- und Anlagenkomponenten sowie Systemen wird vermutlich trotzdem gebraucht.

- Dezentrale Wasserstofferzeugung: Wenn der Großteil des Wasserstoffs in vielen lokalen Anlagen erzeugt wird, können mittelständische Maschinenbauer als Komplettanbieter auf den Plan treten. Kleine bis mittelgroße Anlagen können auch von KMU gestemmt werden. Bei dieser Variante wäre der Bedarf auf der regionalen Ebene größer und mehr Unternehmen könnten teilhaben.

Welche der beiden Strategien im Endeffekt umgesetzt wird, lässt sich nicht genau sagen. Eine dezentrale Lösung könnte sich aber schneller entwickeln und wäre flexibler. Unternehmen könnten selbstständig handeln und sich zu Interessengemeinschaften zusammenschließen. Wenn dann die politischen Rahmenbedingungen kommen, ist man schon vorbereitet. Lokale Lösungen sind außerdem sicherer. Wenn die Last auf mehr Schultern verteilt wird, gibt es auch mehr Redundanzen, wenn etwas wegfällt. Ove Petersen, CEO von GP Joule, sieht das ähnlich: „Man sollte im Kleinen anfangen mit Kooperationen auf lokaler Ebene, das entwickelt sich dann schon. Die Zeit der Demoprojekte ist aber vorbei. Jetzt muss man mit der Umsetzung anfangen.“ GP Joule geht bereits mit gutem Beispiel voran: Das Unternehmen aus Schleswig-Holstein betreibt einen eigenen Elektrolyseur, der über erneuerbare Energiequellen versorgt wird.

Wasserstoff und wasserstoffbasierte Anwendungen werden in der Energiewirtschaft an Bedeutung gewinnen. Darin liegt viel Potenzial für neue Geschäftsmodelle. Jetzt muss noch der Übergang von der Theorie zur Praxis vollzogen werden. In Regensburg arbeitet man daran auch schon. „Entschuldigen sie die Unordnung, normalerweise sieht das hier nicht so aus“, sagt Martin Thema beim Blick in den Versorgungscontainer der Power-to-Gas-Anlage in Regensburg. „Wir packen schon langsam zusammen, die Anlage geht bald für einen Feldtest zum Projektpartner Westnetz GmbH, einem Gasnetzbetreiber in Nordrhein-Westfalen, um das produzierte Methan dort ins Gasnetz einzuspeisen.“ Die Archaeen dürfen dann auch im industriellen Umfeld zeigen, was sie können. Daran könnte man sich ein Beispiel nehmen.

(ID:46742827)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/18/be/18bea4a98c3871c04255a696209a63c5/0129466906v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/cd/bf/cdbf89028ff3c998b2ff070e604d72ed/0129509564v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0d/22/0d22e10d8dcde0a8e932466c367b2ae3/0129039787v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/77/60/77604b6343e1d700d9f6222baffa7615/screenshot-202025-12-23-20105254-1018x573v1.png)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e1/95/e19541f93c0429b6070a5ff0d8ad9314/0129520414v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/3e/7d/3e7db4824d355c20d965bbc3ae0f985e/0129246824v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/fc/f0/fcf09d95bcc6f98be61f5a43d21a5ca6/0129509125v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/37/75/37751520372cd2fe81a1f25f91f51ded/0129477297v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/35/03/35036025e0947db8960ef67b6e2da2b7/0129445549v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8d/29/8d29aad9fbd3a174520d56d12059c6e9/0129430566v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8c/eb/8ceb3fff655ee9ff17a2de98bd722d2d/0129426354v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/96/61/96612acdc5ddddf4c163dda103706e06/0129493778v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/54/03/5403e7bbfccb089360b5bae8bb9c8d8c/0128955003v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/59/68/596871061c4625f44efa1284d2be9725/0129488398v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/26/04/2604935ae9b0c5f56cdc4083c2ddde27/0129499926v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/58/3b/583bb50b4cc724b89d0c1f9122892c33/0129488006v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/61/4f/614fcbc4fb9dfb34243fa7c176213ccb/0129485509v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a1/ec/a1ec7f30f6f291cc690c057b2c27977a/0129479897v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5a/de/5adeaf8be29fd18ea55073a95a0a1d77/0129456379v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a3/be/a3be846dedbbeba501fcc066efe948bb/0129400260v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/31/66/3166d408c9474503afde3b47ff2e23f6/0129461098v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/54/11/541125b2d206c7532437b6bf0a98b6de/0101144676v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/48/5c/485cf545f728e4b0164b832dae7f63ec/0109052935.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/96/9e/969e5b78fe8a0ba6088913a107471566/0109295155.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ca/20/ca20f03bcb7e0b46d69495ad92782048/0105054936.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b6/bc/b6bc80968be23891c9bf8abe366ba00a/0129493056v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ad/68/ad686af5ee4741080947c59865ce7570/0129364054v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/cc/0b/cc0bbcb973719954c5272ec4d6fa0ce4/0127386265v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c4/74/c4741bb9b5a99f4172594e5891972055/0127325727v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0d/93/0d9352da2f882b748309aab18f143489/0127031928v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/70/ef/70efdb3bb0c9500b06da45100cdce2e6/0129496821v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b4/f0/b4f00e6ead40710880bdadd10441a9d9/0113143253v7.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9d/c6/9dc65fd44e7e479e370409a026ff8aa4/reinraum-fuer-pharma-und-medizintechnik-anforderungen-erfuellen-800x450v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/fb/69/fb690a68ac9e813f7d1300075a75007e/high-tech-produkte-fertigen-modulare-betriebsmittel-als-vorteil-800x450v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/2e/c2/2ec20521d62b2ad02724fedce6fef527/aluprofil-konstruktion-software-fuer-maximale-zeitersparnis-800x450v1.jpeg)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/5c/b4/5cb42c080e78f/klh-intralogistics-logo-rgb.png)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/61/d2/61d2b7c9c2206/jung-logo.png)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/61/ee/61ee5701bf212/optenda-logo-152x152.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ad/3f/ad3f4762545bb4864232e2fcec4e6d18/0127432258v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/04/6f/046ff24deae15100f63a95da4a1634f6/0123570949v6.jpeg)