Werkstoffe mit Erinnerungsvermögen Formgedächtnislegierungen im Fahrzeug

DIe CSI Entwicklungstechnik GmbH aus Neckarsulm erschließt die Potenziale von Formgedächtnislegierungen für die Automobilindustrie. Formgedächtnislegierungen sind Metalle, die sich nach einer Deformation an ihre ursprüngliche Form „erinnern“ und diese nach einem Energieeintrag wieder einnehmen können.

Anbieter zum Thema

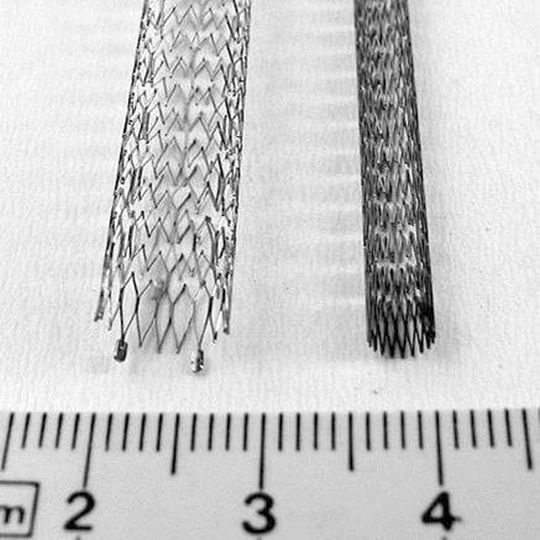

Regelmäßig entdecken Chemiker, Physiker oder Materialwissenschaftler innovative Eigenschaften bestehender oder neu kombinierter Materialien. Oft können diese in der Praxis umfangreich genutzt werden und bestehende Mechanismen verbessern oder gar substituieren. So haben etwa Schwingquarze mechanische Uhrwerke ersetzt, Halbleiter die Röhrenelektronik verdrängt und LEDs den klassischen Röhrenbildschirm vergessen lassen. Ähnliches Potenzial steckt in Formgedächtnislegierungen. In der Medizintechnik ist das Material schon nicht mehr wegzudenken, und für die Automobilindustrie entwickeln unter anderem CSI-Ingenieure gemeinsam mit Partnern interessante Lösungen.

Formgedächtnislegierungen – kurz FGL – sind Metalle wie Nitinol (Nickel-Titan), die sich nach einer Deformation an ihre ursprüngliche Form „erinnern“ und diese nach einem Energieeintrag wieder einnehmen können. Diese Eigenschaft wird als Formgedächtniseffekt bezeichnet und lässt sich nicht nur in Metalllegierungen beobachten sondern auch in Polymeren und Keramiken. Dabei unterscheidet man laut CSI-Technologieexperte Daniel Gruner grundsätzlich drei Effekte: den 1-Weg-, 2-Wege- und Superelastizitäts-Effekt.

Vorzugsform wird wieder angenommen

Der Ingenieur erklärt: „Das Material lässt sich im kalten Zustand bis zu einer Dehnung von rund 8 % pseudoplastisch verformen. Pseudoplastisch heißt, dass die Metallatome nicht diffundieren, sondern auf ihren Gitterplätzen bleiben und das Gitter lediglich umklappt. In welche Form das Material gebracht wird, ist beliebig. Erhitzt man die verformte FGL über ihre Umwandlungstemperatur, werden die Gitter der Legierung angeregt, in ihre antrainierte Grundform zurückzuklappen. Die FGL nimmt ihre ursprüngliche Form wieder ein.“ Dieses Verhalten wird auch 1-Weg-Effekt genannt. Nutzbar wird die Rückverformung allerdings erst, wenn mit ihr eine Kraft erzeugt werden kann. Je größer die pseudoplastische Verformung und je mehr das Material daran gehindert wird, seine ursprüngliche Form einzunehmen, desto höher ist die Kraft, welche aus der Bewegung gewonnen werden kann.

Der sogenannte 2-Wege-Effekt gleicht dem 1-Weg-Effekt mit dem Unterschied, dass das Material im kalten Zustand eine Vorzugsform besitzt. Wird die FGL aus ihrer Vorzugsform heraus erhitzt, klappen die Gitter in ihre eigentliche Grundform um. Kühlt das Material danach unbelastet ab, nimmt es seine Vorzugsform wieder ein. Nutzbar ist allerdings nur die Rückverformung in die eigentliche Grundform. Im kalten Zustand ist das Material aufgrund seiner Pseudoplastizität zu leicht verformbar, um nutzbare Kräfte erzeugen zu können. Bei welcher Temperatur die Rückverformung stattfinden soll, lässt sich maßgeblich durch die Legierungszusammensetzung beeinflussen. Je höher der Nickelanteil, desto niedriger die Phasenumwandlungstemperatur. Die Temperatur wird dabei durch elektrischen Strom (Heizwiderstand) oder externe Heizelemente beziehungsweise Heizmedien eingebracht.

(ID:44113345)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f4/d1/f4d18a3e1efbe4d75338b6c4a554294f/0129632285v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/54/2e/542e473acbea8924e6d8276de619d584/0128880879v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a2/67/a26760c46e284479dec0a1a292fa7724/0129623365v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8d/16/8d16c3dc12a85aab0e119cd6e44ee61f/0129621847v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ab/fc/abfcc40a3864520149cff2c1181aa013/0129642797v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/fb/f0/fbf0620204605c8a64ff78c47a7408af/0129639616v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/48/7c/487c141f0441f633ad41f3f897a7c661/0129639623v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/4f/2d/4f2ddac99301883b3ea90938448b1be1/0129599881v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/03/26/03268ba1c474acb32f07f31773511784/0129596002v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1c/9b/1c9b34b6d2f9c4de015ef625e4e87039/0129590672v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/63/28/63285be646d86731af528f96c37b2588/0129022089v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9f/0d/9f0d30d2b36e1e7540cc8ea8fe2e1d61/0129621497v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8d/9f/8d9fdc6576ffee30668eba7a891a35cd/0129614075v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/32/86/3286a2a9e7053a651bffc8e923e6d9b7/0129592764v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1b/02/1b0201f3be8fe43e3391d2982882877f/0129601099v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/54/11/541125b2d206c7532437b6bf0a98b6de/0101144676v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/48/5c/485cf545f728e4b0164b832dae7f63ec/0109052935.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/96/9e/969e5b78fe8a0ba6088913a107471566/0109295155.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ca/20/ca20f03bcb7e0b46d69495ad92782048/0105054936.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5d/c4/5dc406715737e11a75b8c9b7fb2dc843/0129515819v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/cc/0b/cc0bbcb973719954c5272ec4d6fa0ce4/0127386265v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c4/74/c4741bb9b5a99f4172594e5891972055/0127325727v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0d/93/0d9352da2f882b748309aab18f143489/0127031928v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/dd/33/dd333729ceecb702a516ed6f5f0a40ea/0113143253v7.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/26/d6/26d64dadb5a9933f102b90158262d07f/0129583245v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9d/c6/9dc65fd44e7e479e370409a026ff8aa4/reinraum-fuer-pharma-und-medizintechnik-anforderungen-erfuellen-800x450v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/fb/69/fb690a68ac9e813f7d1300075a75007e/high-tech-produkte-fertigen-modulare-betriebsmittel-als-vorteil-800x450v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/2e/c2/2ec20521d62b2ad02724fedce6fef527/aluprofil-konstruktion-software-fuer-maximale-zeitersparnis-800x450v1.jpeg)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/5e/60/5e60d37e6177a/phorn-socialmedia-rgb-quadrat-2018-07-11.png)

:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/65100/65191/65.jpg)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/65/ef/65ef092d7640b/mt-logo-rgb.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/04/80/0480b596f3498a3aa6dac313aba1e3e0/0126614749v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d9/22/d922e33d3b123a1b9e08056020f967ef/0129159664v2.jpeg)